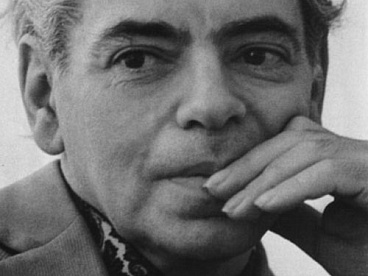

Владимир Большов: «Злоба становится естественным спутником нашей жизни»

6-7 сентября театр «Сатирикон» откроет сезон премьерой «Как Фауст ослеп» в постановке Сергея Тонышева. В главной роли – актер, принятый в труппу еще Аркадием Райкиным, игравший в теперь уже легендарных спектаклях. С Владимиром Большовым мы встретились во время летних репетиций и поговорили о «Фаусте» Гёте, о слепоте и о том, чего душа боится.

– «Фауст» Гёте – труд длинною в жизнь, почти 60 лет он с ним работал. Какие у вас впечатления от трагедии? Вы же, скорее всего, перечитали и не раз… С каким ощущением перевернули последнюю страницу?

– С оторопью. Потому что подступиться к Гёте, репетировать «Фауста» – это, конечно, очень ответственно. У каждого читающего человека наверняка есть своё представление о персонаже. Потом, его столько раз уже пытались поставить, столько всего написано об этом. И переводили «Фауста» много. Я, как только узнал, что планируется спектакль, сразу начал читать...

Был такой ученый и переводчик Холодковский, он, начиная с 16-ти лет, сделал двенадцать переводов трагедии Гёте. Когда я столкнулся с его переводом, подумал: как же зритель воспримет это на слух? Потому что и читать-то непросто, продираться к смыслам через ритм стиха и так далее. Приходится возвращаться к прочитанному и перечитывать заново. Потом, когда выяснилось, что за основу инсценировки взят вариант Пастернака, стало проще. Если сравнивать с Холодковским, это как Библия и Библия для детей (может, и не совсем точное сравнение, но все-таки). Не в обиду Пастернаку будет сказано, ни в коем случае, но его перевод воспринимается намного легче. Это одно из первых ощущений. Второе: сколько я себя помню в театре, всегда смело предполагал, что, если когда-нибудь на моём творческом пути встретится материал Гёте «Фауст», то я, скорее всего, буду играть...

– Мефистофеля. Я тоже так думала.

– Да? Вы не одиноки.

– Как же случилось, что именно роль Фауста, а не Мефистофеля, к вам пришла?

– Сейчас объясню. Когда меня спрашивают, что репетирую в театре, и я отвечаю: «Фауста», – все сразу уточняют: «Ну, ты же Мефистофеля будешь играть?» – «Нет». Не то чтобы недоумение читается в глазах, но у людей тут же возникает вопрос: «Как это? Почему?» Я точно так же отреагировал, потому что был уверен, что если уж кого и репетировать в премьере по Гёте, то точно Мефистофеля. Но вот Сергей Тонышев, режиссёр-постановщик, решил по-другому. Он, наверно, посоветовался с Константином Аркадьевичем Райкиным – и меня распределили на роль Фауста. Теперь я думаю: «Почему бы и нет… Фауст, значит, Фауст».

Знаете, с одной репродукции мне врезалась в память сценка, где идут рядом Мефистофель и Фауст, он впервые встречает Гретхен и пытается за ней ухаживать. Вот если убрать оттуда Гретхен и оставить их вдвоём, то непонятно, кто из них Мефистофель, а кто Фауст – настолько они похожи. Но это единственный пример. Ничего подобного больше я не встречал. Обычно они разнятся – и всегда видно сразу, кто есть кто – а здесь отражают, повторяют друг друга. Я подумал, может быть, это ключ к решению роли?..

– Это, конечно, грандиозный вызов – и для театра, и для вас, и для режиссёра – браться за «Фауста». Видимо, Сергей Тонышев пришёл с подробно разработанной, очень внятной и убедительной режиссёрской концепцией?

– Видимо, да. Потому что иначе бы ему не дали возможность приступить к постановке. Наверно, он действительно был убедителен в своей концепции, в своём видении и предложении, которое сделал «Сатирикону». Сейчас работа идёт. Естественно, не хочется забегать вперёд. Неизвестно, что получится к началу сезона, но очень рассчитываю, что эта премьера станет удачей, причем для всех.

– Если говорить про убедительность концепции. В чем режиссер вас однозначно убедил?

– Меня не надо было убеждать. За такие роли, как Фауст, сражаются. Уговаривать не надо. Так получилось, что параллельно у меня было много предложений, и в кино, и театральных проектах, но я всё отставил и сказал, что буду репетировать «Как Фауст ослеп».

– Сергей Тонышев пришёл в режиссуру из хореографии. Это чувствуется, сказывается на работе с «Фаустом»?

– Да, безусловно. Он уделяет много внимания жесту, движению, пластике. Сергей этим инструментом владеет – и наверняка найдет особое пластическое решение каких-то сцен. Может быть, это вообще будет отличительной чертой спектакля. Но пластическим, музыкальным его назвать нельзя – это театр драматический.

– Название «Как Фауст ослеп», конечно, потрясающее. Многообещающее, поэтически ёмкое. В нём самом – уже история. Сразу много ассоциаций возникает. О какой слепоте здесь идёт речь?

– У Гёте Фауст слепнет буквально. Он встречается с Заботой, происходит диалог, достаточно нервный, и она говорит: «Ты узнаешь мою власть». Дует – и Фауст теряет зрение. Не знаю, как это решит Сергей, как это будет в спектакле… Только, мне кажется, что слепоту, о которой идёт речь, каждый зритель «прочтёт» по-своему. Слепота же бывает душевная, когда человек перестаёт чувствовать, видеть суть. Поэтому мне тоже нравится это название. Мне кажется, что оно немножко «подталкивает» зрителя к той точке, с которой вообще надо рассматривать Фауста: он же все-таки «ослеп». Но, может быть, для кого-то слепота – это возможность заглянуть в себя и открыть другой мир. Тут уже выбор ракурса каждому даётся на откуп.

– Вы на какую точку зрения встаете?

– Я ещё до неё не дошёл, а формировать мнение в начале пути создания образов – это бессмыслица, потому что иначе будешь идти уже точно к тому, чего наметил, а поменяться может всё, что угодно. Не случайно не пускают на репетиции посторонних людей. Это определённое таинство. Полноценная репетиция, где случаются горячие творческие споры, муки сомнений и слёзы, – процесс закрытый.

– В «Сатириконе» как она обычно проходит? Художественный руководитель у вас человек темпераментный – и кажется, что вам это передается.

– Ну, всякое бывает. Не то чтобы мы все постоянно в ругани, в конфликте находимся, наоборот – в гармонии по большей части. Конечно, иногда срываемся. Иначе как? Мы же эмоциональные люди. Если со стороны посмотреть, можно подумать, что ругаемся, а мы просто горячо спорим. Потому что каждый очень близко к сердцу принимает постановочный процесс. Я вообще себе репетицию без споров не представляю.

– О чем вам хочется сейчас размышлять со сцены?

– Я, наверно, не буду оригинальным, если скажу, что хотелось бы размышлять о том, что происходит вокруг нас, с нашим миром – не с Россией, не с другими странами, а вообще с миром. В целом. Но, мне кажется, в театре так было и так будет всегда: для того искусство и существует, хотя и не только…

– Вы исследуете историю ослепление души. «Тут достаточно ответить, что такое душа. И мы в XXI веке, такие умные и технологичные, почему-то не можем». Но что-то подсказывает, что вы вместе с режиссером набросали для себя ответы…

– Да. На первой же нашей встрече вопрос, который вы сейчас задаёте, Сергей адресовал всем артистам, которых пригласил в эту постановку. Что такое душа? Вполне ожидаемо, что сколько людей присутствовало, столько было и мнений. В очередной раз это доказывает только одно – нет точного определения, каждый вкладывает в ответ что-то своё.

– Что ответили вы?

– Я думал, что, наверно, смогу сформулировать, что для меня – душа, и вдруг понял, что не знаю... Скажу так: это какая-то отдельная субстанция. Это близко к совести, но не совесть. Это часть разума, но не разум. Составляющая эмоциональной сферы, но болит, как будто это живой орган.

– У вашего Фауста есть строки: «Откуда в сердце этот страх?» Как вы их понимаете? Чего душа боится?

– Эти строчки звучат в самом начале. Трактовать их можно по-разному: как страх того, что ждёт Фауста впереди; страх того, что он не знает, где эта душа; как совокупность страхов – их много, причем смутных. Так, наверное, но я это больше чувствую, чем понимаю. Бывает у вас такое или нет? Когда присутствует какой-то страх, но ты не знаешь, чего именно боишься. Когда просто есть какое-то предощущение, как у Чехова есть звук лопнувшей струны. Когда «идет рябь» по общему настроению от какой-то опасности или чего-то неуютного, а чего конкретно, никто не знает.

– Бывает. Особенно в последнее время. В вашей работе, по словам Тонышева, «тьма борется со светом, добро со злом – эти понятия переворачиваются…» То есть меняются местами?

– Это уже разговор о том, как относиться к персонажу Фауста и результату, к которому он пришёл в конце своей жизни, как относиться к тому, что он творит. «Остановись, мгновенье!» – говорит он, предвкушая воплощение своей идеи, когда весь народ будет счастлив, будет всё время созидать... Ничего не напоминает? И это вроде бы прекрасно, что человек мечтает о всеобщем счастье. Прекрасно! Никто не спорит. Кто сейчас будет за то, чтобы не существовало Санкт-Петербурга, построенного на костях? Ну, это странно. Конечно, все выберут город с потрясающим архитектурным ансамблем. Хотя он появился благодаря огромным человеческим жертвам... «А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?»

Я не знаю, как это будет решено в спектакле. Но в первоисточнике у Гёте Фауст даёт распоряжение переселить старика со старухой. Это место нужно для воплощения его мечты – он не поступается интересами местных жителей. И липовая роща, и церковь – всё сгорает вместе с ними, когда Мефистофель (уже по своей инициативе выбирая средства) освобождает территорию. Вот и решайте, прав Фауст или не прав, ведь он для вас старается… Мы об этом говорили в самом начале, когда обсуждали пьесу с Серёжей, но к общему заключению не пришли. Зритель уже сам для себя решит: какой же он, Фауст – хороший или плохой? Может быть, публика разделится пополам…

Фауст не приказывал убивать людей, он просил Мефистофеля их переселить: «Я мену предлагал со мной, а не насилье, не разбой». Хорошо. Кому-то, может быть, и легче оттого, что они уехали и остались живы. Но представьте, что вас заставили переселиться в другой район и сказали: «Извини, тут у нас магистраль пройдёт». Вам стало бы легче?..

– В чем корень неуспокоенности, неудовлетворённости вашего Фауста? Почему он не может остановиться? Казалось бы, всё уже знает…

– Он не знает, как этот мир устроен. И я не знаю, и вы не знаете, а мы столько книжек прочитали, столько нам рассказали в фильмах, в спектаклях. В Библии. Но всё равно мы не можем объяснить, почему происходит то, что происходит. Только кого-то это совершенно не беспокоит, а кого-то беспокоит и даже очень, как Фауста.

– Есть же какие-то пределы, положенные человеческому познанию, а попытки выйти за эти пределы...

– Я думаю, что эти пределы у каждого свои. Вот мы сейчас с вами расстанемся, я пойду играть спектакль и буду переживать по другому поводу. Потом приду домой и буду переживать совершенно по другим причинам, а потом мне кто-нибудь позвонит, что-нибудь сообщит – и запустит новые переживания… Понимаете?

– Что сейчас тревожит актёра Владимира Большова?

– Меня действительно беспокоит то, что происходит. Мне беспокойно от того, что я вдруг устал от присутствующей повсеместно злобы, к которой все вокруг привыкли, от того, что она становится уже естественным спутником нашей жизни.

– Если говорить о театральном цехе, что вас тревожит в состоянии российского театра? Сейчас все говорят о том, что период цветения прошёл, начались «заморозки». Как вы смотрите на ситуацию?

– Я как раз хотел начать с того, что я вообще-то по природе своей оптимист. И когда ведутся разговоры о том, что театр в упадничестве, я с примерами согласен, но мне кажется, что это нормально. Театр все-таки живой организм – и вполне естественно, когда происходит упадок жизненных сил, умирание, за которым неизбежно последует обновление. Как неизбежны осень и зима, а потом весна. Нельзя всё время жить на пике. Пускай сейчас не всё складно в силу трагических обстоятельств, но и это пройдёт.

– Если говорить про театр «Сатирикон», то, используя ваше сравнение, какой сезон вы теперь переживаете? У вас зима, весна, лето?

– У нас затяжная осень. Ну, вы же знаете наши проблемы со зданием театра, куда мы не можем вернуться уже несколько лет. Поэтому тут даже у меня оптимизма не хватает. Но мы так давно живём «квартирантами», что уже приспособились – и существуем вполне достойно, позволяем себе большие премьеры, не теряем зрителей. Я думаю, это благодаря правильному вектору, внутренней установке, которую всем дал Константин Аркадьевич Райкин. Он, конечно, голова. Мы столько трудностей прошли вместе, что я не знаю, чем нас еще можно удивить…

– Какая работа в «Сатириконе», где вы начали работать еще при Аркадии Райкине, у вас самая дорогая?

– Ролей у меня было очень много, но, наверно, все равно можно выделить Меркуцио в «Ромео и Джульетта». Мне нравился кавалер в «Трактирщице», очень любил первого министра в «Голом короле», Соланж в «Служанках» Виктюка. Все они были прекрасны. Очевидно, что актёр не может играть роль и не любить её, даже если отдельные сцены неудачные и с режиссёром не сложилось. Но вообще каждая новая роль, она самая сложная – и самая дорогая, потому что еще не сделана и не сыграна.

Фото: Полина и София Набока